新聞社の方に聞いた「読まれる文章」の書き方

新聞のレイアウトにぎっしり詰まった記事。よくぞ毎日きっちりカッチリと収められるものだと感心します。なぜ記事が空白なく収まるのか?

それにはちゃんとした理由がありました。

この記事では、読みやすい文章、つまり、読まれる文章の書き方について、新聞社の方から教わった内容をみなさんにシェアしたいと思います。

Contents

新聞に空白がない理由

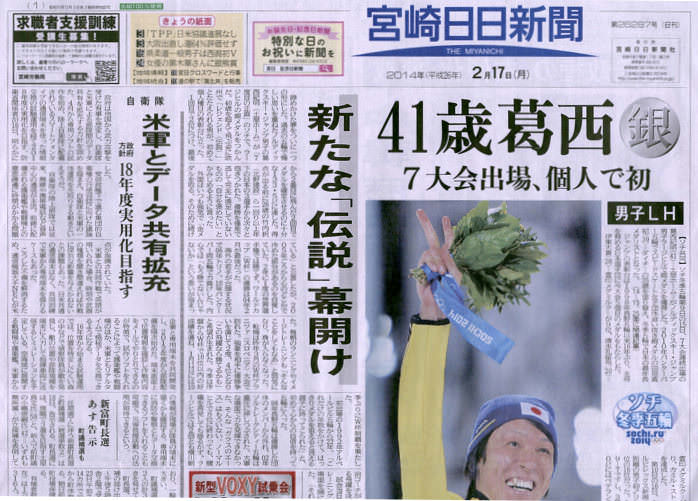

一段落の構成はおおよそ1行13文字、10行程度で収まるよう記事を書く。記事中、特に重要な内容は二段落までに記し、その内容を元に、記事の見出し(8から9文字程度)をつけているらしいのです。

実際に新聞を見て確認してみると、なるほど本当に文字数や記事見出しがそのようになっています。

「記事ネタがなくて記事が埋まらないことってないですか?」と新聞社の方に聞くと、「記事がないことは無くて、どの記事を掲載するのか選択するのが難しい。」と言われていました。

どうやら新聞が空白になる心配はなさそうです。

見出しで記事に関心を持ってもらう

記事に関心を持ってもらうため、大切なのが「見出し」。新聞記事では重要なことは二段落までに収め、その内容から見出しをつけている。

それは、不特定多数を読み手の対象とする、ブログやソーシャルメディアでもヒントになりますね。

僕も見出しで「読む読まない」を決めています。見出しに関心を持って読んでみたけど、「見出しの内容と一致していない」と判断して、離脱することもあります。

僕のブログがいい(悪い)見本です…

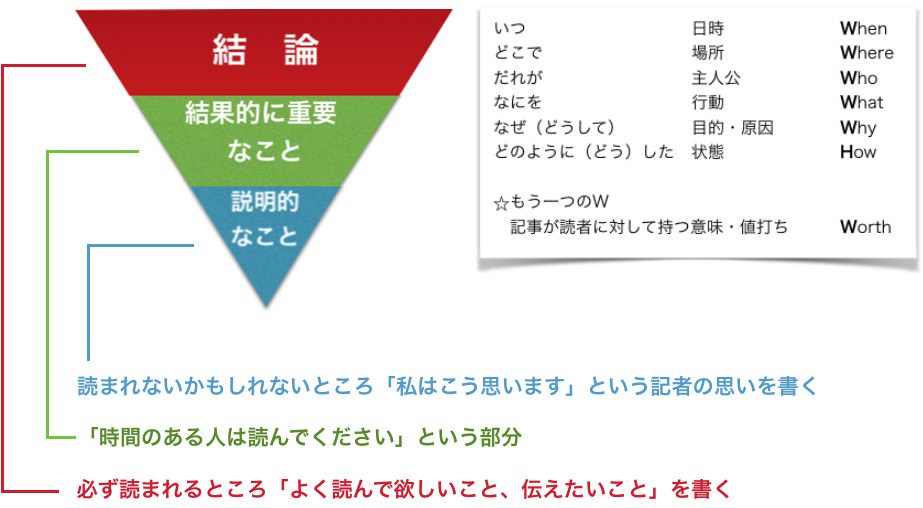

新聞記事は逆三角形の文体

新聞記事は起承転結の「結」から書くのが鉄則のようです。その方が、読者に記事のポイントを伝えられるし、文章を簡潔にすることにも役立ちます。

最初に「必ず読んで欲しいことや伝えたいこと」を書き、次に「時間のある人は読んでください」、そして「自分の主観」という流れで記事を書けば良さそうです。

主語と述語をなるべく近くに置く

読みにくい例

当時、高校生だった私は、完成したばかりの市民会館で開かれたコンサートで、ショパンの曲を弾いた。

読みやすい例

完成したばかりの市民会館で開かれたコンサートで、当時、高校生だった私は、ショパンの曲を弾いた。

一文一義 長すぎる分は複数に分ける

読みにくい例

人類がいかに進化した生き物であるかという問いには、これまであらゆる説明がされてきたが、まったく次元の違う説明をまとめようとしても、うまくまとまらないし、人類の遺伝子構造がどうのような変化をたどってきたかが大切である。

読みやすい例

人類がいかに進化した生き物であるかという問いには、これまであらゆる説明がされてきた。しかし、まったく次元の違う説明をまとめようとしても、うまくまとまらない。

それよりも人類の遺伝子構造がどうのような変化をたどってきたかが大切である。

形容詞、副詞は、かかる言葉のすぐ前に

読みにくい例

父親はつまらなそうにブランコに乗っている娘を見ていた。

この文章は、「つまらなそう」なのが、「父親」なのか「娘」なのか曖昧な文章になっています。

父親は、つまらなそうにブランコに乗っている娘を見ていた。

このように読点を入れることによって「つまらなそう」なのが、「娘」であると分かります。また、形容詞、副詞を、かかる言葉のすぐ前に配置することで、意味が変わります。

読みやすい例

ブランコに乗っている娘を父親はつまらなさそうに見ていた。

最後の例文は、「誰が」、「つまらなさそう」なのか明確で分かりやすいですよね。

文章が完成したら音読してみる

文章が完成したら声に出して読んで、

- リズミカルに読めるか。

- 息継ぎができるか?

をチェックするそうです。

今後これらのことがすべて、僕のブログで反映されていくのかどうかは分かりません。でも読み手にストレスなく読んでもらいたいので、少しずつ改善していっきま〜す!

2017.09.18

新聞に大量の誤字を発見!?

宮大付、宮崎西高付、都城泉ケ丘高付 この新聞の赤の個所を見て、何か気づかれましたか? 新聞の誤字を指摘する長男(中一) 2017年7月28日の新聞を手にした長男が、 お父さん、新聞の字がたくさん間違ってるよ。ほら見て! と、心地よいまどろみの中にいる僕を起こしにきた。 前...

文章の書き方が分かるオススメの本

これらの本は、分かりやすい文章を書く為のポイントが非常に分かりやすくまとめられています。オススメです!

この記事へのコメントはありません。