Linuxとの出会い

システム系会社の営業職であったのが1998年、急にリナックスというキーワードを聞くようになりました。それまでMicrosoftのVisual Studioで開発していた会社です。

「これからはBeOSの時代が来るかもしれない!」と同じ部署の先輩と話すことはありましたが、リナックスというものを知りませんでした。

リナックスって?

書店で「Debian GNU/Linux―一歩進んだフリーLinuxシステム」という本を手にして読みました。

読んだだけではチンプンカンプンだったので、付録のインストールCDをPCに入れて訳の分からないままインストール。

インストール後に「startx」とコマンドを打てばGUIが立ち上がると書かれているのに、一瞬何かが表示されるがディスプレイには何も映らない。

「一体これで何ができるのか?」と、先輩と2人して腕を組んで悩みました。

調べ倒す

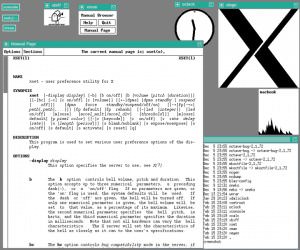

twm

最近のLinuxディストリビューションはハードウェアを検出してほぼ自動で設定してくれますが、私が初めてLinuxを触った頃はそうではありませんで

ビデオカードのチップセット、使っているディスプレイの解像度や水平走査周波数、垂直同期周波数などを設定しなければグラフィカルなユーザーインターフェイスは表示されないことを知りました。

「この壁を越えないとX Window Systemを拝むことができない!」と、表示させることに執念を燃やしました。そして表示されたのがこのような画面。表示された時は「やったー!」と本気で喜んだのを覚えています。

おそらく、ここで諦めなかったからこそ、今の自分があるのだと思います。

エディターをマスター

WindowsのNotepadのようなエディタと違って、Linuxのコンソールやターミナルで使うCUIなエディタは独特な操作感があります。

「vi」か「Emacs」かということもありますが、サーバーエンジニアならviも使える方がいいのではないかと思います。

ちょっと設定ファイルの内容を変更するくらいならviで十分ですし、おそらくどのLinuxディストリビューションにも標準でインストールされているはず(?)です。

X Window Systemの設定ファイルもviを使って編集しました。

この時、viというエディタの名を初めて知りましたが、以前プログラムを書いていた時代にviの操作感に似たエディタを使っていました。それで自分はUNIX環境下でプログラムを書いていたことを知ったのです。

最初はviのカーソル移動を覚え、ファイル内検索や置換方法を最低限覚えればいいと思います。カーソルの移動をカーソルキーに依存している人を見かけることがあります。

h(左)- j(下)- k(上) - l(右)

で移動できることを知らないと、スマートフォンやタブレットでの作業効率が悪くなります。

サーバーを作る

X(X Window System)の件から、本業そっちのけでLinuxにのめり込んでいき、色々な用途のサーバーとしても使えることを知りました。

DNSサーバとsendmailでメールサーバーを作って、部署の皆にアカウントを配布して使うようお願いしたが、「社外から使えない」と言われてあたふたしたり・・・

そりゃあドメイン取得してグローバルIPアドレス振ってないのだから当然なのですが、そんなことすら知らなかった訳です。

アンダーグランドの世界に触れる

今はなき Shadow Penguin Security や UGTOP に張り付いてアングラの世界を覗いていました。

とある掲示板で、掲示板管理者に盾突く一人の自称凄腕クラッカーがいました。

その振る舞いを見かねた掲示板管理者が、「やれやれ。」と言って、自称凄腕クラッカーのIPアドレスや使っているOSやブラウザーを書き込んで黙らせたのを目の当たりにし「カッコイイ!」と思い、Perlを勉強しました。

当時契約していたプロバイダーのホームページ領域に設置していた掲示板に、書き込み者の情報を抜き出せるよう改変したりして自己満足の世界に浸っていました。

また、/etc/passwdのパスワードファイルを読み込ませ表示させたりして・・・

今はシャドー化(/etc/shadow)されていますが、かつては/etc/passwd自体に暗号化されたパスワードが書かれていたので、ツールを使えばパスワード解析して生パスワードを入手することができていました。

「自分が作ったサーバーでそんなことやられたらたまらん!」ということで、パスワードファイルを読めないよう設定したらログインすることができなくなり、最初からインストールする羽目になったというエピソードもあります。

夜な夜なこんなことばかりしていて、楽しくてしょうがない という時期でした。

この記事へのコメントはありません。